|

b i e n t Ô t

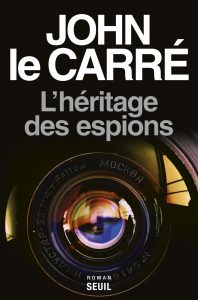

«L’héritage des espions» de John le Carré, traduit de l’anglais par Isabelle Perrin paraîtra le 5 avril aux Editions du Seuil 1961, l’espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold trouvent la mort au pied du mur de Berlin. En attendant cette parution qui fait figure de petit événement, en voici le début : « Ce qui suit est le récit authentique et aussi précis que possible de mon rôle dans l’opération de désinformation britannique (nom de code Windfall) montée contre la Stasi, le service de renseignement est-allemand, à la fin des années 1950 et au début des années 1960, qui a provoqué la mort du meilleur agent secret anglais avec lequel j’aie jamais travaillé et de la femme innocente pour laquelle il a donné sa vie. Un professionnel du renseignement n’est pas plus immunisé contre les sentiments que le reste de l’humanité. Ce qui lui importe, c’est d’arriver à les refouler, que ce soit sur le coup ou, en ce qui me concerne, cinquante ans plus tard. Il y a deux mois encore, allongé sur mon lit, le soir, dans la ferme isolée en Bretagne qui me sert de foyer, à écouter les meuglements des vaches et les chamailleries des poules, j’occultais résolument les voix accusatrices qui tentaient parfois de venir troubler mon sommeil. J’étais trop jeune, protestais-je, j’étais trop innocent, trop naïf, trop subalterne. Si vous cherchez des têtes à couper, disais-je à ces voix, allez donc voir ces grands maîtres de la désinformation que furent George Smiley et son supérieur Control. C’est leur fourberie raffinée, insistais-je, c’est leur intellect érudit et pervers, pas le mien, qui ont accouché du triomphe et du chemin de croix que fut Windfall. Le Service auquel j’ai consacré les plus belles années de ma vie m’ayant demandé des comptes, c’est seulement aujourd’hui, dans mon vieil âge et malgré ma stupéfaction, que je me suis contraint de coucher sur le papier, quel qu’en soit le coût, les ombres et les lumières de mon implication dans cette affaire. Comment j’en suis arrivé à être recruté dans le Secret Intelligence Service (le Cirque, comme nous autres jeunes-turcs l’appelions en ces temps censément glorieux où nous étions installés non pas dans une grotesque forteresse près de la Tamise, mais dans un prétentieux immeuble victorien de brique rouge qui épousait la courbe de Cambridge Circus) reste pour moi un mystère au même titre que les circonstances de ma naissance et ce, d’autant plus que les deux événements sont indissociables. Mon père, que j’ai à peine connu, était, à en croire ma mère, le fils prodigue d’une riche famille anglo-française des Midlands, un homme aux appétits immodérés qui dilapidait son héritage mais que rachetait son amour pour la France. A l’été 1930, il prenait les eaux à Saint-Malo, où il fréquentait casinos et maisons closes et globalement vivait sur un grand pied. Alors âgée de vingt ans, ma mère, unique descendante d’une longue lignée de paysans bretons, se trouvait dans cette même ville pour servir de demoiselle d’honneur à la fille d’un riche marchand de bestiaux. C’est du moins ce qu’elle affirme, mais il s’agissait d’une source non recoupée, et comme elle ne répugnait pas à enjoliver les faits quand ils n’allaient pas dans son sens, je ne serais pas surpris qu’elle fût venue en ville pour des motifs moins dignes. »

|

|

|

|

|

|